온고당, 헌책방을 추억하며…

지난 금요일 코엑스에서 열리는 ‘서울국제도서전’에 다녀왔다.

주말에는 너무 붐빌까 싶어 주중에 갔는데도 관람객들이 정말 많았다.

전시장을 이곳저곳 둘러보다 구석의 작은 부스 근처를 지나게 됐는데,

<온고당>이라는 명판이 달려 있었다.

‘온고당이라… 혹시…’ 하며 다가가니 왠지 낫익은 분이 잠시 갸웃하더니 웃으며 인사를 한다.

오래 전 <온고당>이라는 홍대 앞 헌책방을 단골로 다녔었는데, 그곳이 맞았던 모양이다.

정말 반가운 마음에 인사를 하고 이런저런 얘기들을 잠시 나누다 돌아왔다.

사무실을 강남으로 옮긴 뒤로는 거의 가지않게 됐고, 그 후로 12년이 되어간다.

무려 12년전의 단골을 아직도 기억해 주니 정말 고맙기도 하고,

한편으론 얼마나 뻔질나게 다녔길래 아직도 기억할까 싶어서 웃음이 나기도 했다.

집에 돌아와 가만히 생각하니 그 시절의 기억들이 새록새록 떠오른다.

처음 디자인 사무실을 홍대 앞에 냈을 때는 거의 매일 그 헌책방을 들르곤 했다.

홍대 정문에서 신촌 방향으로 조금 떨어진 곳에 있었는데,

1층에서는 새책을, 지하에서는 헌책을 팔던 곳이었다.

나는 거의 지하의 헌책방에만 다니곤 했다.

제멋대로 책들이 쌓여 있어서 겨우 한 사람이 지나갈 수 있는 계단을 내려가면

온갖 책들이 난장이 펼쳐지는데, 나는 그 공간이 참 좋았다.

책들은 제대로 진열되어 있지도 않은 채 이리저리 뒹굴기 일쑤였고,

오래된 책들에서 뿜어져 나오는 퀘퀘한 냄새는 서늘한 지하실의 습기와 어우러져

비 오는 날이면 더욱 진한 향취(?)를 불러오곤 했다.

디자인과 미술 쪽으로 유명한 학교 앞이다 보니 <온고당>도 예술서적 전문이었다.

그래서 더 즐겨 다니기도 했다.

산처럼 쌓인 낡은 책더미를 뒤적이다가 운좋게 마음에 드는 책을 찾았을 때는

드넓은 벌판에서 용케 네잎 클로버라도 찾은 듯 기뻐하곤 했다.

뭔가 일이 잘 안풀리거나 울적한 기분이 들때는 음료수 몇 개를 사들고 가서

주인장과 농담을 주고 받거나 책들을 뒤적이며 마음을 달래기도 하고,

식사 때는 같이 밥도 먹고, 바쁠 땐 가게를 봐주기도 했다.

그 시절의 홍대 거리엔 그렇게 오며가며 오랜 단골처럼, 이웃처럼 지내던 곳들이 여럿 있었다.

<온고당>에는 숨겨진 비밀창고가 있었다.

진짜 ‘귀한’ 책들은 그곳에 보관되어 있는데, 아는 사람만 아는 공간이다.

오래된 고서들이나 구하기 힘든 고가의 희귀본과 절판본들을 보관하는 곳인데,

나처럼 심각한 수준의 컬렉터들(아니 책환자라고 하는게 더 어울리려나),

그 중에서도 얼굴을 익힌 소수의 단골들에게만 허락(?)된 공간이었다.

“어, 왔어. 오늘 괜찮은 책이 들어왔는데 말이야…” 하면서

비밀창고에서 멋진 책들을 들고 나오던 주인장이 아직도 기억 속에 선명하다.

그런 책들을 참 많이도 사댔다. 개중엔 너무 고가라 구입 못한 것도 많다.

알게 모르게 책환자들끼리 은근한 라이벌 의식 같은 것도 있었던 것 같다.

당시에 샀던 책들 중에서 몇 권을 꺼내보았다.

한글학회 발간 “한글 맞춤법 통일안”

단기 4291년, 그러니까 1958년에 출간된 책이다.

오랜만에 꺼내보니 책 상태가 그리 좋지 않다.

잘 보관했다가 적절한 시기에 믿을 만한 곳에 기증할 생각이다.

단기 4293년, 1960년에 출간된 “임어당수필집”

중국의 석학으로 불리는 임어당(린위탕)의 백미라 불리는 수필집이다.

이분도 엄청난 독서광으로 유명하다고 한다.

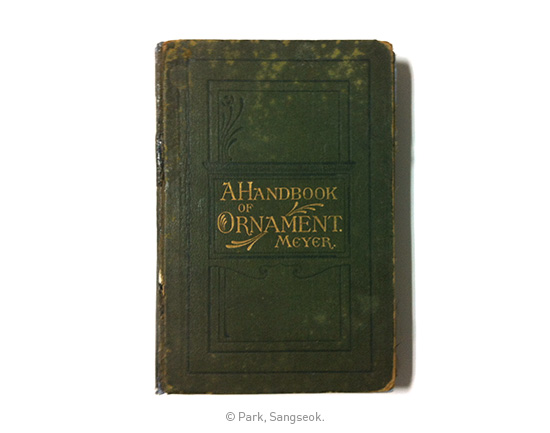

Franz S. Meyer의 “A Handbook of Ornament”

1888년 독일에서 처음 발간되었는데, 이건 1924년 영국판이다.

약 90년 전의 책인데, 지금도 패턴 디자인할 때 가끔 꺼내보곤 한다.

3천개 이상의 문양 디자인이 수록된 고전 문양 자료집의 결정판이라 할 수 있다.

지금도 개정판이 출간되고 있고, 국내에 번역서도 있는 것으로 알고 있다.

“이조회화 李朝繪畵” 별책(1975년, 지식산업사, 비매품)

조선시대 회화들을 집대성한 본책의 부록에 해당하는 책인데,

회화들 속에 찍힌 낙관만을 모은 독특한 책이다. (조선회화에 관한 논문과 연표도 수록되어 있다)

보다보면 정말 독특한 낙관들이 많아서 볼만하다.

특히 ‘완당 김정희’의 낙관은 다른 작가들과는 비교가 불가능할 만큼 압도적으로 그 수가 많다.

조형미도 정말 뛰어나고…

* * *

오랜만에 책들을 꺼내보니 예전 기억들이 하나둘 떠오른다.

그렇게 <온고당>은 꼬맹이시절 친구들과 만든 비밀기지처럼,

어른이 된 나에게 위안이 되는 공간이었다.

살면서 그런 공간을 갖게 된다는 것은 소소한 행운이기도 할텐데,

그 시절 홍대 거리에는 그런 공간이 많았으니 그때의 나는 참 행복했던 것 같다.

친구들과 만남의 장소로 참 많이도 갔던 씨애틀 에스프레소 커피숍,

다양한 화구들과 미술재료들이 가득하던 호미화방,

비오는 날이면 유난히 북적대던 녹두빈대떡집,

버섯모자를 쓰고 엄청난 포스를 뿜어내던 누님의 버섯칼국수집,

그리고 지금도 그리운 중식 레스토랑 솔로몬까지…

온동네가 가족 같았던 그때 그곳은 나에게 두번째 고향과도 같은 곳이다.

전시회에서 만난 분은 <온고당> 1층에서 새책을 판매하던 분이다.

이제 더이상 헌책은 팔지 않는다고 한다.

지하를 지키던 사장님도 그만두시고 혼자 1층만 운영하고 있다고…

세상이 참 많이도 바뀌었고, 헌책을 찾는 사람도 별로 없을테지만

왠지 섭섭한 마음이 드는 건 어쩔 수 없다.

그 시절 추억의 장소들도 지금은 남은 곳이 얼마 없겠지.

그래도 그 길을 걸으면 그때의 기억들이 거리 구석마다 남아있을 것 같다.

언제 시간 내서 한번 가봐야겠다.